唐人注疏引《孔子家語》平議

作者:王承略 李古月

來源:《孔子研討》2023年第6期

摘要:從注疏進手是梳理《孔子家語》“偽書”說發生發展脈絡的可行之路。唐代“三禮”注疏對《孔子家語》評價的高下取決于與鄭玄《禮》學的契合水平,《毛詩正義》對《孔子家語》的評價與《詩》學內部的毛鄭之爭相關,這二者均是“疏不破注”的學術家法觀念的反應。比擬之下,“三禮”注疏與《毛詩正義》之外的唐人注疏對《孔子家語》秉承更為客觀感性的態度。概言之,唐人注疏中對《孔子家語》的負面評價年夜部門是基于禮制問題而產生的。唐宋易代,禮學本身的關注視域發生變化,對《孔子家語》的關注焦點,從經典內部之歧說形成的禮制爭議,轉移到《禮記·中庸》的分篇上來。在此佈景下,王柏正式提出《孔子家語》“偽書”說。

關鍵詞:《孔子家語》; 禮學; 唐人注疏;

作者簡介:王承略,山東年夜學儒學高級研討院傳授、博士生導師,重要研討標的目的為先秦兩漢文史文獻、古典目錄版本學、《詩經》學、子學、海內漢籍等;李古月,湖南年夜學岳麓書院在讀博士研討生,重要研討標的目的為中國學術史。

《孔子家語》(以下簡稱“家語”)最早著錄于《漢書·藝文志》,三國時魏王肅為之作注,并多引《家語》中的資料指責鄭玄之學,鄭玄后學馬昭斥《家語》為“王肅所增添”,開啟了質疑《家語》真實性的先聲。洎乎唐代,顏師古為《漢書》作注,在《藝文志》“《孔子家語》二十七卷”下注云“非今一切《家語》”,激起了后世學包養故事者對《家語》真偽的廣泛討論。宋代王柏以顏注為立論條件,遠本馬昭之說,明確提出《家語》為王肅偽造。清代姚際恒、崔述、范家相、孫志祖等人均與王柏持論附近或雷同,《家語》“偽書”說幾成定案。

20世紀70年月以來,隨著一批與《家語》內容有關的出土文獻的公布,《家語》“偽書”說占據主流的局勢被打破,再度激發關于《家語》的成書、真偽及其價值的討論。筆者有幸參與此中,于2001年發表了《論〈孔子家語〉的真偽及其文獻價值》一文,認為應從《家語》文本內部出發,通過細致的文本比對,區分《家語包養一個月價錢》王肅注本與《漢書·藝文志》著錄的《家語》劉向校本之間的異同。近年來學界通過對出土文獻的進一個步驟研討、傳世文獻與《家語》的精細比勘,對《家語》的文獻價值有了更深入的認識。但在《家語》本身學術史的建構上,尚存在一些單薄環節,唐人對《孔子家語》的總體認識若何,就是此中之一。

在進進本文主題之前,有需要對唐前尤其是從孔安國到王肅之間的《家語》流包養管道傳史作一簡要梳理,并借此機會提出些許淺見以供討論。《家語》在經過孔安國寫定后,“直到三國王肅時,一向作為家傳圖書而存在”,“一個最主要的證據即是其不像被編進《禮記》《年夜戴禮記》等書中的資料那樣,動輒就避漢諱,不像鉅細戴《禮記》那樣帶有明顯的漢人編輯的痕跡”。【1】由此看來,在孔安國寫定后,《家語》很長一段時間內都為孔氏家傳,且孔氏家族成員極為重視《家語》,孔安國之孫孔衍就曾上奏成帝請求給予《家語》在內的一批典籍足夠的重視,惜其奏不果行。在孔氏家族成員重視講讀《家語》的情況下,會不會出現孔安國收拾前后,《家語》被“各以意增損其言,故使同是一事而輒異辭”【2】的情況呢?筆者認為這是極有能夠的,特別是隨著孔氏家族不斷開枝散葉,需求謄錄《家語》正本作為本支的歷史性、教導性躲書,輾轉謄抄過程中增進了寫定者曾經從家族長輩那里聽來的本于《家語》的故工作節,進行了不自覺的藝術再加工與資料再積累。這就可以解釋為何統一段故事,《家語》的資料雖比《禮記》《說苑》等早出,在情節上卻加倍生動、記載上加倍詳細。由此,《家語》在孔安國身后構成了孔安國定本與支系子孫謄抄改動本兩年夜版本系統。三國時孔猛獻給王肅的應為內容加倍豐富的謄抄改動本,故馬昭在比對了經劉向校定的孔安國定本之后,斥責王肅應用的《家語》為“王肅所增添”。其實王肅當然極有能夠在一些關系到禮制的嚴重問題上做了改動【3】,但該本與孔安國本的分歧之處并不完整出自王肅之手,也很有能夠由歷代謄抄加工的孔氏后學完成。王肅為《家語》作注之后,該本的《家語》憑借王肅的影響力廣泛流傳,孔安國定本系統的《家語》反而日漸式微了。直至唐初顏師古注《漢書》時云“非今一切《家語》”,弦外之音是他曾經看到過孔安國定本系統的《家語》,感歎該版本系統的沒落,故著重指出其與當時廣泛流傳本的《家語》的分歧。【4】顏師古此語包養網評價是從版本學角度生發的感嘆,而不是從辨偽學角度對王肅的批評。無獨有偶,稍晚于顏師古的司馬貞作《史記索隱》,此中引及包養行情《家語》處,“與今本《家語》相異者共19條,為今本《家語》所無的共4條”【5】,則司馬貞也很能夠援用的是孔安國定本系統的《家語》。宋代部門學者對顏師古“非今一切《家語》”的懂得摻雜了疑古惑經的時代風習,故將顏師古從版本學角度發出的感歎,誤解為從辨偽學角度發出的義憤,使得以此為基點立論的《家語》偽包養俱樂部書說愈演愈烈。

筆者在《論〈孔子家語〉的真偽及其文獻價值》一文中曾提到,“自南朝至于李唐的學術界尚未因《家語》中有王肅的增飾成分而屏棄不消”,對于《家語》,李唐學者“年夜都廣征博引,絕不排擠”。【6】現據筆者統計,群經注疏中援用《家語》的條目足有上百處之多,可見唐人對《家語》的熟習與信賴水平。但是不成否認的是,在此時期的學術界中也存在著《家語》是“王肅所足”甚至“肅之包養網VIP所作”等聲音。以上兩種關于《家語》的分歧態度在唐代經注中都有所體現,為何會呈現出這種牴觸情況呢?唐人的《家語》觀在《家語》“偽書”案的構成過程中發揮著怎樣的感化?本文試圖通過對唐代官方經注7引《家語》的周全梳理與系統整合,再參考唐人所作的其他注疏中的有關資料,勾畫出有唐一代對《家語》的整體評價與認識,并根究構成這種評價、認識的內在機理,進而關注由唐至宋《家語》“偽書”說的發生發展脈絡,以期為《家語》學術史、接收史的梳理,盡綿薄之力。

一、“三禮”注疏中的《家語》觀:“禮是鄭學,今申鄭義”

“禮是鄭學包養女人,今申鄭義”出自孔穎達等人所作的《禮記正義》,此句可解讀為:分歧學者對于經文的懂得未必能趨向分歧,但鄭玄兼注“三禮”構形成的嚴包養軟體密禮學說經體系自魏晉至隋唐獨盛,故唐人所作“三禮”注疏以發明鄭學鄭義為主。我們可以進一個步驟解讀,“禮是鄭學”是對包含《禮記正義》在內的唐人所作“三禮”注疏學術家法的最高歸納綜合;在學術家法的規范下,“今申鄭義”是“三禮”注疏所配合奉行的編纂準則。是以,與鄭玄“三禮”注相牴觸的資料和觀點往往在“三禮”注疏中得不到正面回應。孔穎達等人所作的“三禮”疏對于《家語》的態度,也可因《家語》的記載與鄭玄“三禮”注能否沖突而二分,構成了對《家語》的復雜評價。

(一)《家語》記包養網站載與鄭玄“三禮”注中的觀點不沖突時

歷代持《家語》為王肅偽造觀點的學者多認為王肅偽造《家語》的動機是為了刁難鄭玄,其實《家語》中有不少資料可佐證或解釋鄭玄之說,唐人所作的“三禮”注疏中就采用了這部門資料。如:

《禮記·明堂位》:“年夜廟,皇帝明堂。庫門,皇帝皋門。雉門,皇帝應門。”鄭《注》:“言廟及門如皇帝之制也。皇帝五門:皋、庫、雉、應、路。魯有庫、雉、路,則諸侯三門與?皋之言高也。《詩》云:‘乃立皋門,皋門有伉。乃立應門,應門將將。’”《正義》:“魯既有三門,則余諸侯亦有三門,故云‘諸侯三門與?’但其余諸侯有皋門、應門及路門也。引《詩》‘乃立皋門、應門’者,證諸侯有皋門、應門包養心得也。所引《詩》者,《年夜雅·文王·綿》之篇也。言年夜王徙居岐周,為殷諸侯,立此皋門、應門。衛亦有庫門,故《家語》云:‘衛莊公反國,孔子譏其繹之于庫門內,祊之于東方,掉之矣。’是衛有庫門也。”【8】

鄭玄認為諸侯應有三門,與皇帝五門相區別。《正義》認為諸侯三門指的是皋門、應門及路門,并援用《家語》中孔子批評衛國擁有皇帝之制的庫門的記載,證明了鄭玄的諸侯三門之說的公道性。

《儀禮·士昏禮》:“姆、笄、宵衣,在其右。”鄭《注》:“姆,婦人年五十無子,出而不復嫁,能以婦道教人者,若今時乳母矣。”賈《疏》:“云‘姆,婦人年五十無子,出而不復嫁,能以婦道教人’者,婦人年五十陰道絕,無子,乃出之。案《家語》云:‘婦人有七出:不順怙恃出,淫辟出,無子出,不事舅姑出,惡疾出,多舌出,盜竊出。’……又案《易·同人》‘六二’鄭《注》云:‘皇帝諸侯后夫人,無子不出。’則猶有六出。其皇帝之后雖掉禮,鄭云:‘嫁于皇帝,雖掉禮,無出道,遠之罷了。若其無子不廢,遠之,后尊如故,其犯六出則廢之。’然就七出之中余六出,是無德性,不勝教人。故無子出,能以婦道教人者,以為姆。既教女,因從女向夫家也。”【9】鄭玄曾引及“六出”,賈《疏》在《家語》“七出”的基礎上除往“皇帝諸侯后夫人,無子不出”這種情況,解釋鄭玄說的“六出”。

《周禮·小司寇》:“及年夜比,登平易近數,自生齒以上登于天府。”鄭《注》:“年夜比,三年年夜數平易近之眾寡也。人生齒而體備,男八月而生齒,女七月而生齒。”賈《疏》:“小司寇至三年年夜按比之時,使司平易近之官登上平易近數,自生齒已上皆登之,小司寇乃登于天府。云男八月、女七月而生齒者,按《家語·本命》:‘男人八月生齒,八歲而齔齒。男子七月而生齒,七歲而齔齒。’”【10】《家語》中關于男女童生齒年齡的記載與此處的鄭《注》相合,故賈《疏》援用之以佐鄭說。

以上三則“三禮”疏所引及的《家語》資料均與鄭玄注中的觀點不沖突,《疏》也就對《家語》安心應用。前兩則資料引《家語》解釋鄭《注》中的不明之處,第三則資料是以《家語》包養網站作為事實性論據佐證鄭《注》。由此可見,當《家語》記載與鄭玄注中的觀點不沖突時,唐人經疏對于《家語》的信賴態度。此外,唐人經注對《家語》的信賴水平在某些特定之處甚至超過了經文自己,如《禮記·檀弓上》記載子夏除喪后彈琴哀傷不成聲,子張除喪后正常彈奏,鄭玄解曰:“雖情異,善其俱順禮。”【11】《正義》則引《家語》《詩傳》訂正此處史實,認為應是閔子騫而非子夏彈琴不成聲。鄭玄沒有留意到其他文獻與《禮記》在記載上的牴觸,《正義》則守信《家語》,弦外之音是認為《禮記》此處的記載有誤。再如《禮記·檀弓下》與《家語》中均有“王事也子手弓而可手弓子射諸射之斃一人”一句,《禮記》的斷句依鄭玄的懂得為“‘王事也,子手弓,而可手弓。子射諸。’射之,斃一人”。《家語》的斷句為“‘王事也,子手弓而可。’手弓。‘子射諸。’射之,斃一人”。兩種斷句方法義皆可通,故《正義》云:“未知孰是,故兩存焉,附之以廣聞見也。”【12】這反應出《正義》對于《家語》長短常信賴的。試想《正義》編纂者若以《家語》為“偽書”,又或認為《家語》為王肅增改到了完整不成信的田地,又怎能將《家語》中與《禮記》沖突的斷句方法并存于經疏當中?

別的,王肅的觀點并非所有的合適于《家語》。當王肅與鄭玄的觀點沖突,而《家語》的記載與鄭玄注中的觀點不相牴觸時,“三禮”注疏會維護鄭玄的觀點進而否認王肅的觀點甚至于人品,但這種否認不會涉及《家語》。如在《禮記·檀弓上》“孔子少孤,不知其墓”一句下,鄭玄注中稱叔梁紇與顏徵在為“野合”,王肅據《家語》的記載認為二人的成婚經過了顏父的許可,稱之為“野合”不恰當。《正義》彌合《家語》的記載與鄭玄的注解,認為“七十之男,始取徵在,灼然不克不及備禮,亦名野合”,【13】鄭玄注中的觀點與《家語》的記載不沖突。由此《正義》批評王肅“妄生疑難”,卻沒有質疑《家語》的真實性。

(二)《家語》記載與鄭玄“三禮”注中的觀點沖突時

如前所述,“三禮”注疏奉行遵鄭學、申鄭義的編纂價值準則,因此當《家語》中的記載是對鄭玄注的減弱甚至否認時,“三禮”注疏對待《家語》就不甚客氣了,直斥其為“王肅所足”甚至“肅之所作”。如在《儀禮·士喪禮》“鬠笄用桑,長四寸,中”及《既夕禮》的“其母之喪,則內御者浴,鬠無笄”二句的注解中,鄭玄認為喪禮時不冠無笄,《家語》中則有“孔子之喪,襲而冠”的記載,是對鄭玄觀點的否認,故賈《疏包養一個月》直斥《家語》為“王肅之增改,不成依用也”。【14】

再如對《周禮·媒氏》“中春之月,令會男女”一句的注解,觸及鄭王之爭的焦點問題:婚禮正時。王肅據《家語》中的“霜降而婦功成,嫁娶者行焉。冰泮而農業起,昏禮殺于此”【15】,認為婚禮在夏季sd包養舉行,而鄭玄認為在春季。賈《疏》旁征博引《詩》《易》《夏小正》等文獻證明鄭說為確,并批評《家語》“非孔子之言”。【16】有興趣思的是,“中春之月,令會男女”的上一句為“凡娶判妻進子者,皆書之”,此句的《疏》剛剛引及了《家語》:“《家語》魯哀公問于孔子:‘男人十六精曉,男子十四而化,是則可以生平易近矣。聞禮男三十而有室,女二十而有夫,豈不晚哉?’孔子曰:‘夫禮言其極,亦不是過。男人二十而冠,有為人父之端;男子十五許嫁,有sd包養適人之道。于此以往,則自昏矣。’然則三十之男、二十之女,中春之月者,所謂言其極法耳。”【17】同樣是面對婚禮問題,此處《疏》尚以《家語》中記載的孔子之言為立論依據,得出了“三十之男、二十之女,中春之月者,所謂言其極法耳”的結論,鄙人一句“中春之月,令會男女”的注解中就批評《家語》“非孔子之言”,豈不能否定了本身上一句解釋的立論基礎?對《家語》中的資料,合則用之,分歧往之,可見“三禮”疏對《家語》的態度完整所以否合適鄭《注》為標準進行取舍,一旦《家語》與鄭《注》沖突,貶斥之詞溢于筆端。別的,在關于婚禮時節的問題上,《毛詩正義》中的觀點與《周禮注疏》中的觀點分歧,說詳下文。

但當《家語》與鄭《注》沖突時,“三禮”疏也不是所有的排擠《家語》,緣由在于此時另有其他靠得住的資料支撐《家語》的記載,“三禮”疏單純否認《家語》的真實性達不到維護鄭《注》的目標,故存而不論,如對《禮記·郊特牲》的注解觸及鄭王之爭的另一個年夜問題:郊、丘關系。《疏》曰:“《孔子家語》云:‘定公問孔子郊祀之事,孔子對之。’與此《郊特牲》文同,皆以為皇帝郊祀之事。如《圣證論》之言,王肅所據經傳清楚,鄭必別為其說者”如此,最后總結道:“郊、丘年夜事,王、鄭分歧,故略陳二家所據而言之也。”【18】此處的疏概況上看沒有秉承一貫的遵鄭學、申鄭義的原則,而是對王肅與鄭玄的觀點采取了并存的客觀態度,也沒有對《家語》進行貶低,實則是因為“王肅所據經傳清楚”,除了《家語》之外另有其他經傳靠得住文獻支撐,單獨否認《家語》達不到摒棄王說的後果。

有時“三禮”疏不排擠《家語》是因為眾說紛紜,鄭王之說只是此中二家,鄭說沒有在諸家學說中獲得壓倒性優勢,如:

《周禮·大批伯》:“以禋祀祀昊天天主,以實柴祀日、月、星、辰,以槱燎祀司中、司命、飌師、雨師”。賈《疏》:“此經星、辰與司中、司命、風師、雨師,鄭君以為六宗……但六宗之義,有其數無其名,故先儒各以意說……至魏明帝時,詔令王肅議六宗,取《家語·宰我問》六宗。”【19】從《疏》可知“六宗”具體何指,眾說紛紜,鄭玄的觀點沒有在此中獲得壓倒性的優勢,故《疏》對于包含王肅在內的諸家觀點統作介紹,未對王肅或《家語》進行批評。但此段最后仍總結說包養sd“張融許從鄭君,于義為允”【20】,依舊最認可鄭玄的說法。

綜上可見,在“禮是鄭學”的學術家法規范下,唐人所作“三禮”注疏秉承“今申鄭義”的編纂價值準則。當《家語》與“三禮”鄭《注》不沖突時,《家語》為《疏》所守信,以發鄭說之未備及不明之處。并且《疏》將王肅與《家語》區別對待,王肅與鄭玄觀點相左時只攻擊王肅,而試圖將《家語》彌合進鄭玄的解經體系中,叔梁紇與顏徵在能否“野合”的問題就是最明顯的例證。

而當《家語》是對“三禮”鄭《注》減弱甚至否認時,《疏》就會從出生上質疑《家語》為“王肅所足”甚至“肅之所作”,否認《家語》的文獻價值來維護鄭說。當《家語》與“三禮”鄭《注》沖突時,《疏》也有不排擠《家語》的情況,采取了一種貌似客觀存異的態度,實則是因為對某些經文的注解眾說紛紜,鄭說未獲得壓倒性優勢,或是王肅的觀點除《家語》外另有許多靠得住性極高的文獻支撐,單獨否認《家語》的文獻價值缺乏以光年夜鄭說。

二、《毛詩正義》中的《家語》觀:“出自孔家”,“毛氏”“依用”

上文我們提到在婚禮正時的問題上,《毛詩正義》與《周禮注疏》中的觀點分歧。上面由此問題切進,探討《毛詩正義》的《家語》觀。

《詩經·陳風·東門之楊》:“東門之楊,其葉牂牂。”毛《傳》:“言男女掉時,不逮秋冬。”鄭《箋》:“興者,喻時晚也,掉二月之月。”《正義》:“毛以秋冬為昏之正時,故云男女掉時,不逮秋冬也。秋冬為昏,無註釋也。……荀卿書云:‘霜降逆女,冰泮殺止。’霜降,玄月也。冰泮,仲春也。然則荀卿之意,自玄月至于正月,于禮皆可為昏。荀在焚書之前,必當有所憑據。毛公親事荀卿,故亦以為秋冬。《家語》云:‘群生閉躲為陰,而為化育之始,故圣人以合男女,窮天數也。霜降而婦功成,嫁娶者行焉。冰泮而農業起,昏禮殺于此。’又云:‘冬合男女,春頒爵位。’《家語》出自孔家,毛氏或見其事,故依用焉。……鄭不見《家語》,不信荀卿,以《周禮》指言‘二月之月,令會男女’,故以二月為昏月。”【21】

婚禮正時是禮制上的一年夜爭議,各家見解分歧。在《詩》學內部,毛亨的觀點即與鄭玄分歧,毛以秋冬,鄭以二月,這就給《毛詩正義》的編纂者孔穎達等人出了一個難題:毛、鄭此處的沖突,該何所依從?

《正義》此處傾向毛《傳》的說法,緣由在于毛氏的說法獲得了包含《家語》在內眾多資料的支撐。作為支撐秋冬正時的主要資料,《正義》評價《家語》“出自孔家,毛氏或見其事,故依用焉”,并指出鄭玄是因為沒有見到《家語》才認為是二月。正義對《家語》的評價,可謂極高。

此外,關于周公面對謠言離開鎬京是東征還是避居,毛、鄭見解再次沖突。《正義》在《詩譜·豳譜》的疏解中支撐毛氏的見解,認為周公“無避居之事”,并引王肅的說法為證,“王肅之說,祖述毛氏傳意,或如肅言”,“肅雖不見古文,以其先儒之言,必有所出”【22】。可見不僅對于《家語》,正義對王肅的態度也較為正面。實際上,《正義》明引、暗用王肅的說解觸目皆是。

另《毛詩正義》共引及《家語》14處,此中13處都對《家語》持客觀中立或確定態度。以上種種,均說明《毛詩正義》對《家語》及王肅的態度,與“三禮”注疏中所指《家語》是“王肅所足”甚至“肅之所作”的批評全然分歧,二者構成了鮮明的對照。上面區分情況加以說明。

(一)毛《傳》對《家語》的依用

《正義》認為“《家語》出自孔家,毛氏或見其事,故依用焉”,因此《正義》在對毛《傳》的疏解中,時時點明其對《家語》的依用,如認為毛《傳》直接援用了《家語》原文:

《詩經·鄘風·干旄》:“素絲紕之,良馬四之。”毛《傳》:“總紕于此,成文于彼,愿以素絲紕組之法御四馬也。”《正義》:“言‘總紕于此,成文于彼’者,《家語》文也。”【23】

或認為毛《傳》的解經依據之一在于《家語》:

《詩經·年夜雅·生平易近》:“厥初生平易近,時維姜嫄。”毛《傳》曰:“生平易近,本后稷也。姜,姓也。后稷之母配高辛氏帝焉。”《正義》云:《年夜戴禮記》“以堯與契俱為嚳子。《家語》《世本》其文亦然。故毛為此傳及《玄鳥》之傳。包養網心得”【24】

《年夜戴禮記》《家語》《世本》配合構成了毛氏作《傳》的依據。後面所言毛氏對婚禮正時的見解也可歸于此類。

(二)《正義》對《家語》的采用

《正義》在《家語》“出自孔家”“毛氏”“依用”的價值判斷指引下,對《家語》的采用安心年夜膽。有以《家語》校改毛《傳》傳世文本的,如認為《年夜雅·綿》的毛《傳》“蓋往質焉”一句中的“蓋”字應依《家語》改為“盍”;有以《家語》調和《傳》《箋》不合的:

《詩經·秦風·駟》:“公曰左之,舍拔則獲。”毛《傳》:“拔,矢末也。”鄭《箋》:“拔,括也。”《正義》調和《傳》《箋》對“拔”的分歧解釋,曰:“《傳》以拔為矢末,不辯為拔之處,故申之云‘拔,括也’。《家語》孔子與子路論矢之事云:‘括而羽之,鏃而礪之,其進之不益深乎?’是謂矢末為括也。”【25】借《家語》統一《傳》《箋》的分歧訓釋。

有以《家語》來證明毛《傳》的靠得住,如《小雅·巷伯》“哆兮侈兮,成是南箕”,毛《傳》詳述了顏叔子與“鄰之嫠婦”的故事,《正義》認為“此言當有成文,不知所出”,考之《家語》后說:“《家語》略有其事,其言與此小異,又無顏叔子之事,非所引也。”【26】毛《傳》此處講述的故事不知出處,無法證明其可托度。《正義》預設毛《傳》援用了“成文”,此預設是為了進步此處毛《傳》的靠得住性,達成該預設的手腕是試圖樹立此處毛《傳》與《家語》的援用關系。雖未勝利,但《家語》中的故事與此處毛《傳》年夜同小異,當屬同源異流,也起到了晉陞此處毛《傳》可托度的感化。

從上文的梳理中不難看出,《毛詩正義》對《家語》及王肅總體上持守信的態度,進而應用《家語》來佐證《傳》說、校改《傳》文、彌合《傳》《箋》不合。《家語》在《毛詩正義》中的援用,可謂極廣,《家語》可托與否儼然已不再是一個問題。但有一處破例,在關于庫門的問題上,毛《傳》鄭《箋》均以庫門為皇帝專屬,而據《家語》則衛國亦有庫門。《正義》留意到了《家語》與毛、鄭的不符之處,直斥“《家語》言多不經,未可據信”【27】。據上文梳理可知,《毛詩正義》對《家語》整體上持守信的態度,為何此處態度年夜變呢?這其實反應了唐人注疏“疏不破注”的編纂原則。《毛詩正義》所提到的《家語》,除了此則之外,或與傳、箋均無涉,或可用來支撐傳、箋中的一方,而此則《家語》與傳、箋皆相背,故《正義》用一句“言多不經,未可據信”將其抹殺。細察之,雖然“三禮”注疏與《毛氏正義》對《家語》的整體態度分歧,但都是出于“疏不破注”的原則。“三禮”注疏遵鄭學、申鄭義,故對時與鄭學齟齬的《家語》多有批評,而《毛詩正義》認為《家語》“出自孔家”“毛氏”“依用”,故對其態度和緩,整體上較為信賴。

三、群經正義中的《家語》觀:“在理或當,何須求人”

“三禮”注疏與《毛詩正義》中的《家語》觀已如上述,接下來考核唐人經注《周易正義》《尚書正義》《年齡左傳正義》對《家語》的見解。後面提到,“三禮”注疏與《毛詩正義》中的《家語》觀實則是遵守“疏不破注”學術家法規范的反應。但在唐代,也存在著沖破學術家法規范,以事實準確性為評判標準的注疏編纂傾向,如《孝經注》序中梳理歷代《孝經》注家時曾言:“韋昭、王肅,先儒之領袖;虞翻、劉劭,抑又次焉。劉炫明安國之本,陸澄譏康成之注。在理或當,何須求人?”28以公道與否作為諸家注的評判標準。此處的“在理或當,何須求人”,用來歸納綜合群經正義中的《家語》觀,亦非常精當,下略言之。

“三禮”注疏與《毛詩正義》外的唐人經注,對《家語》的態度往往取決于《家語》記載的公道與否,公道者取用之。如《尚書·旅獒》“為山九仞,功虧一簣”一句下,孔安國《傳》:“八尺曰仞。”【29】王肅注《家語》也以八尺為一仞,鄭玄注《儀禮·鄉射禮》時則以七尺為一仞。八尺一仞的說法獲得了《周禮·匠人》中有關資料的支撐,比七尺為仞的說法可托度更高,故《正義》在此處疏解中以王肅《家語》注的說法為確。再如:

《左傳·襄公十七年》:“齊晏桓子卒,晏嬰粗缞斬,苴绖帶,杖菅屨。食鬻,居倚廬,寢苫枕草。其老曰:‘非年夜夫之禮也。’曰:‘唯卿為年夜夫。’”杜《注》:“晏子惡直己以斥時掉禮,故孫辭略答家老。”《正義》:“晏子所行,是正禮也。言唯卿得服年夜夫服,我是年夜夫,得服士服。又言己位卑,不得從年夜夫之法者,是惡其直己以斥時之掉禮,故孫辭略答家老也。《家語》曾子問此事,孔子云:‘晏平仲可謂能辟害也。不以己是而駁人之非。孫辭以辟咎,義也。’夫《家語》雖未必是孔子之言,要其辭公道,故王肅與杜,皆為此說。”【30】這則資料很有代表性,《年齡左傳正義》的撰者對《家語》的可托度是有疑慮的,認為它“未必是孔子之言”。但由于《家語》對此事的解說公道,“故王肅與杜,皆為此說”,《正義》亦從之。此外,《周易正義》以《家語·門生好生》篇為據,對“楚人亡弓,不克不及亡楚”所作的疏解,也屬于此類型。

當《家語》中的記載分歧理時,群經正義會駁斥《家語》,但這種駁斥是脫離了家法意氣之爭的客觀剖析,很有說服力,與“三禮”疏出于維護鄭學的過激言辭分歧,如《家語》中對于獲麟一事的記載與《左傳·哀公十四年》有收支,《左傳》中稱獲麟的原由是“西狩于年夜野”,《家語》則稱“采薪于年夜野”;對于所獲麒麟的處理,《左傳》稱“賜虞人”,《家語》稱“棄之于郭外”。王肅彌合二者的記載,認為“《傳》曰‘以賜虞人’,此云‘棄之于郭外’,棄之于郭外,所以賜虞人也。”31《正義》則從鉏商不是狩者、棄之郭外不克不及稱之為賜人等方面駁斥了《家語》的記載,稱王肅是“強為之辭”,很有說服力。

《尚書傳序》:“少昊、顓頊、高辛、唐、虞之書,謂之五典。”32圍繞此句,《正義》梳理了關于“五帝”為何人的種種歧說,確定了孔安國以少昊為五帝之首的說法,并對《世本》《家語》《史記》等文獻以黃帝為五帝的說法進行了剖析,認為“蓋以少昊而下皆出黃帝,故不得不先說黃帝,是以謬為五帝耳”【33】。少昊等人均是黃帝的子孫,《正義》認為這是《家語》等文獻誤以黃帝為五帝之首的緣由。

綜上可見,“三禮”注疏與《毛詩正義》外的群經正義,對《家語》的來歷雖然存在疑慮,但整體上持一種“在理或當,何須求人”的客觀態度。當《家語》的記載符合道理時,群經正義果斷采信。而當《家語》的記載經不起斟酌時,群經正義仔細考量,反駁其說,力圖客觀。為何同為唐人所作的官方注疏,在分歧注疏內對《家語》的態度差別甚年夜?這實際上是鄭玄、王肅禮制之爭在分歧學術領域的反應。

至此,對唐代官方經注中征引《家語》的資料梳理與態度歸納可以告一段落,但仍有一個問題有待討論:作為修撰《五經正義》的掌管者,孔穎達對于《家語》的態度畢竟若何呢?綜合上述剖析,《五經正義》中唐人質疑《家語》緣由不過乎《家語》曾被王肅所改動。在唐人心目中王肅能否改動過《家語》,又與大家所認為的王肅人品高低親密相關:認為王肅曾經改動過《家語》的人往往對王肅有著先進為主的惡劣印象,不贊成王肅觀點的同時還要指責王肅的人品。這實際上是把感情傾向帶進了學術討論中,即批評者的意識里并不是真正捕獲到了王肅曾經改動《家語》的證據,而是認定王肅這樣一個操行惡劣的人曾經改動過《家語》缺乏為奇。對《家語》持確定態度的一方,不難看出他們試圖通過客觀的剖析比較來說明《家語》的靠得住水平,對王肅的人品也多站在確定的立場。由此可見,唐人對《家語》靠得住與否的態度與對王肅人品好壞的品評具有同向性,即確定王肅人品普通就會確定《家語》,否認王肅人品普通就會否認《家語》。那么要想了解孔穎達對《家語》的態度若何,可從他對王肅的依違處看出眉目:《禮記正義》中孔穎達多處援用王肅《圣證論》難鄭玄之說,在《毛詩正義》中也常常述及王肅的觀點。輔以《舊唐書·孔穎達傳》中“及長,尤明《左氏傳》、鄭氏《甜心寶貝包養網尚書》、王氏《易》《毛詩》《禮記》”34的記載,可見孔穎達對于王肅并不惡感,對他的學問多有研習,故在掌管編纂的《五經正義》中屢次正面引及王肅的觀點。總起來看,孔穎達對《家語》的真實性并不懷疑。

四、禮制爭議的內與外:唐人注疏中的《家語》整體觀

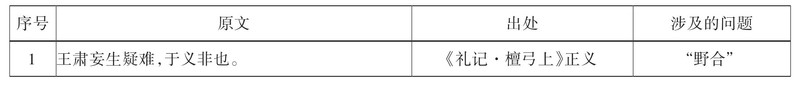

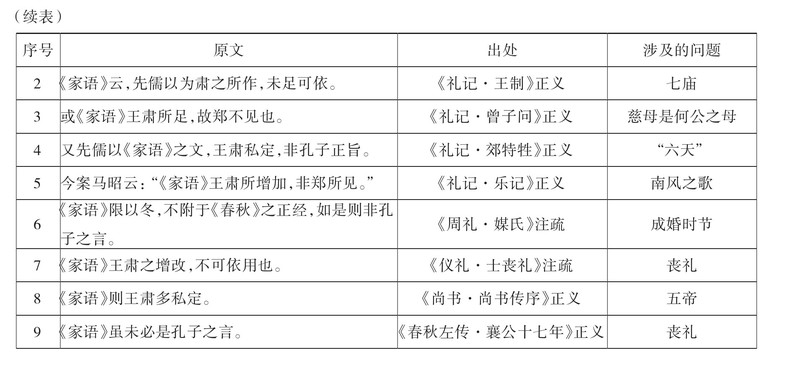

鄭王之爭是經學史上的一個年女大生包養俱樂部夜問題,王肅解經與鄭玄多異,尤其集中在禮制問題上。【35】今將唐人所作群經注疏中對《家語》的直接負面評價(共9處),收拾后如下(表1):

表1 唐人所作群經注疏對《家語》的直接負面評價

從出處上看,9處負面評價中有7處來源于“三禮”注疏;從觸及的問題上看,除了第3條、第5條未觸及禮制問題外,其余7條分別觸及了宗廟祭奠、婚禮、喪禮三方面,均是禮制問題中的犖犖年夜端。由此我們可以看出,唐人所作的群經注疏中對《家語》的負面評價,基礎上是圍繞禮制問題展開的,而這幾個禮制問題也是鄭、王禮制之爭的焦點地點。換言之,唐人所作的群經注疏中對《家語》的負面評價是鄭、王禮制之爭在后世的延長。因鄭玄禮學在后世占據了絕對優勢位置,唐代禮學注疏的編纂也奉行遵鄭學、申鄭義的價值評判標準,故王肅禮學遭到了激烈甚至不客觀的攻擊,這種攻擊涉及《家語》的整體抽像,《家語》的可托度在禮學內部遭到了深深的質疑。

那么我們不由要問,王肅援用的《家語》中有關祭禮、婚禮、喪禮等方面來非難鄭玄的資料,自問世起就遭到了馬昭的駁斥,唐人注疏也直斥其非,這些資料的真實性若何呢?筆者在《論〈孔子家語〉的真偽及其文獻價值》一文中曾提出《家語》的《廟制》《五帝》《本命解》等篇中的部門語句應當出自王肅的增添。結合本文對唐人所作群經注疏中對《家語》的負面評價的剖析,可發現這些負面評價恰好圍繞著這些爭議資料而產生。唐代許多主要古籍尚未亡佚,唐人對這幾則資料的質疑當還有所據,側面佐證了《家語》曾為王肅所“增添”的觀點。

而當跳出鄭學安排下的禮學領域時,唐人對《家語》的評價就呈現出了紛歧樣的風貌。在《詩》學內部,毛《傳》與鄭《箋》的牴觸不時存在,給《毛詩正義》的纂修者提出了一個難題:該若何處置毛鄭解經的牴觸沖突?清人馬國翰云:“(王肅)申說毛旨,往往與鄭分歧。案鄭箋《毛詩》,而時參三家舊說,故《傳》《箋》互異者多。《正義》于毛、鄭皆分釋之,凡毛之所略而不成以鄭通之者,即取王注以為傳意。”【36】王肅解《詩》有長于鄭玄之處,且王肅專習《毛詩》,鄭玄則以《毛詩》為主,融匯三家《詩》說。從《毛詩》學的內部傳承包養網比較看,王肅《詩》學比鄭玄加倍純正,更契合毛公解《詩》。因此《毛詩正義》在面臨毛鄭解《詩》沖突時,多采用王肅《詩》說以發明毛《傳》,對《家語》的評價也就水漲船高,認為“《家語》出自孔家,毛氏或見其事,故依用焉”。

《禮》學與《詩》學注疏中的《家語》觀實則是“疏不破注”的學術家法規范的反應。《禮》學注疏固守鄭學,對《家語》多有批評;《詩》學注疏對王肅及《家語》時有推重,更多是因為其契合毛公詩說。與鄭王之爭關聯較淺的群經注疏領域,《家語》多被當成客觀資料來應用,《家語》的價值取決于其本包養管道身記載的公道性。如前所述,群經注疏對《家語》秉承著一種“在理或當,何須求人”的較為客觀的態度,但當解經與禮制問題相涉時,《家語》會再度處于被批評的位置,如《尚書傳序》中解釋“五帝”,就沒有采用《家語》的說法,并且批評《家語》是“王肅多私定”。不過這次批評與“三禮”注疏單純從維護學術家法角度的意氣之爭分歧,是經過條分縷析而后否認了《家語》的記載,包養sd并指出了其致誤的原由,頗有客觀學術討論的滋味,只是最終又回到了禮學領域質疑《家語》出生的舊路上往。

總言之,以《家語》能否與禮制問題相關,唐人注疏對《家語》呈現出分歧的態度。在禮學領域內部《家語》很難獲得正面評價,這與鄭玄禮學占據禮學主流及固守家法的學風有關。與禮制問題無涉時,《家語》往往可以獲得唐人比較客觀的應用和評價,這一點也在群經注疏以外唐人所作注解中獲得了印證:

《文選》李善注共援用《家語》11次,均是觸及史事、用典,與禮制問題無涉,李善不曾對《家語》作出負面評價。司馬貞《史記索隱》共援用《家語》113次37,此中有一處觸及司馬貞對于《家語》的見解:“(《年夜戴禮》及《孔子家語》)二者皆非正經,故漢時儒者以為非圣人之言,故多不傳學也。”【38】司馬貞認為《家語》“非正經”是其學不傳的緣由,但對其真偽并沒有懷疑。司馬貞的這一評價具有代表性:《家語》的位置一向不高,但在唐代及以前學界的主流觀點并不將其視為偽書,否則司馬貞在評論中會有所說起。楊倞《荀子注》共援用《家語》5次,這5次援用中2次以《家語》校改《荀子》傳世文本【39】,體現出楊倞對《家語》的信賴。魏徵等編纂的《群書治要》是輯錄後人65部著作進呈御覽的年夜部頭著作,這65部中就包含了《家語》。魏徵等人將《家語》節選精華進呈御覽,可見當時學界主流女大生包養俱樂部對《家語》的真實性不予懷疑。以上數則援用的《家語》年夜都是作為史事、用典的解釋,與禮制問題無涉,因此《家語》不曾遭到否認性的評價。

五、禮學視域的演變與《家語》偽書說的興起

宋人對《家語》的見解依舊與禮學有著千絲萬縷的聯系。不過隨著禮學本身學術視域的演進,宋時的禮學風貌已年夜異于唐,對《家語》的關注焦點,也從經典內部之歧說形成的禮制爭議,轉到對原屬于《禮記》的《中庸》的分篇上。

宋人的經學實踐,多帶有疑古惑經、著意創新的開放顏色。宋人一方面通過對漢唐舊注的懷疑否認,構建起新的學術范式;一方面積極從包括但又不限于儒家經籍的歷史文本中尋找立說依據,對許多文本的價值進行再評判。王柏的《家語》偽書說,就是在禮學本身演進與疑古惑經思潮的交織下產生的。

在王柏之前,宋人一向對《家語》有所懷疑,如呂南公認為“往時王肅出《孔子家語》,晚世丘濬解《論語》而題以韓退之”【40】。范浚指出《家語》不成靠,“世傳《孔子家語》載《五帝德》《帝系姓》等,皆非古書,使其說誠詳如之,則夫子著之于《書》久矣”【41】。科舉考試的策問中有“有謂《周禮》非周公之書,《家語》非孔氏之書。典籍往古稍遠而見疑于后世者非一,五經且不見信,而況其他耶”【42】的題目。概言之,惹起宋人懷疑《家語》是“偽書”的思惟資源重要有三,以上三例各指向其一:一是後人的作偽實證,二是鄭、王禮制之爭延續下的對《家語》的批評,三是宋代年夜膽懷疑的學風。三種思惟資源交織,形成宋人對《家語》真實性的質疑不絕如縷。

但從整體上來看,《家語》不偽是主流結論。在官方層面,元祐年間發生“廟制議”“年夜裘議”,朝臣均援用《家語》的資料作為立論依據;政和元年宋徽宗以《家語》為據制訂冠禮。學者也多不認為《家語》為偽書,如張耒認為“昔夫後輩子,其高弟所聞奧妙之言,則已共記為《論語》矣。而門人之下者,又雜記圣人之言,或陳其所學于圣人者,又著為《家語》。孔氏之子孫,論其家之所傳,則為《孔叢子》。然皆得圣人之緒余,可推以考孔子之意,不成誣也”【43】。李綱指出“(孔子)與曾子論孝者為《孝經》,其家之所傳者為《家語》”【44】。

“真正敲定《孔子家語》為王肅偽作的,既非王肅包養dcard同時稍后之馬昭,亦非唐代顏師古,而是南宋王柏”45。王柏的《家語》辨偽動機,一方面出自他本身的學術實踐,以《書疑》《詩疑》參與到宋代年夜膽疑古的思惟海潮中。更主要的是他試圖借助對《家語》的否認,顛覆朱熹對《中庸》中“哀公問政”一節的分章的公道性,為本身的《中庸》分章方法張本立說。

今本《中庸》原是《禮記》第三十一篇,自宋以來遭到儒者的特別重視,從《禮記》中獨立出來。以鄭玄禮學為代表的漢唐禮學的特點是重視政治實踐性,為國家社會的運行供給禮儀軌制。但宋儒對“禮”的關注點更傾向于品德性,“將對國家政治軌制的考量轉化為對人的品德建設的關注”【46】。在這種禮學新包養ptt視野下,朱熹特別關注《中庸》的價包養網dcard值,并對其從頭劃分了章節。對“哀公問政”一節,朱熹根據《家語》,將其劃分為第二十章。而王柏分歧意朱熹的分章,他對朱熹《中庸》分章的反對重要從兩方面進行:一是從唐人收拾的注疏中尋找依據,二是打破朱熹分章所依據的《家語》的靠得住性。【47】就第二點而言,王柏徹底否認《家語》的方式與唐代“三禮”注疏中對《家語》的質疑類似,是從真實性上進手徹底否認《家語》的文獻價值。由此,《家語》王肅偽造說正式問世【48】:“今之《家語》十卷,凡四包養網單次十有四篇,意王肅雜取《左傳》《國語》《荀》《孟》、二戴之緒余,混亂精粗,割裂前后,織而成之,托以安國之名。”

王柏的《家語》“偽書”說在此后很長一段時間內只是作為一種思惟資源潛躲下來,并沒有惹起主流學術的過分關注。直至清代漢學高舉以復興鄭玄為代表的漢代經學的年夜旗,與鄭玄學術觀點多有牴觸的王肅天然包養站長成為了被否認的對象,王柏的《家語》“偽書”說被崔述、范家相、孫志祖等人發揚光年夜,產生了宏大的影響。

結語

至此,本文通過剖析唐宋分歧歷史時期內發生的分歧歷史事實,對唐人注疏引《家語》的面孔進行了較為周全的梳理歸納綜合。我們認為,唐人在分歧注疏中對《家語》的評價分歧:“三禮”注疏對《家語》評價的高下取決于其與鄭玄禮學的契合水平,《毛詩正義》對《家語》的評價較為積極正面,以上二者均是“疏不破注”的學術家法觀念的反應。比擬之下,二者之外唐人所作群經注疏對《家語》秉承著更為客觀感性的態度。再結合唐人所作其他注解綜合考核,我們可以發現唐人注疏中對《家語》的負面評價基礎包養價格上是圍繞禮制問題而展開的。隨著唐宋易代,禮學本身的關注視域發生改變,對《家語》的爭議,從圍繞經典內部之歧說形成的禮制爭議,轉移到曾經屬于《禮記》的《中庸》的分篇上來,在此佈景下,王柏正式提出《家語》“偽書”說,借否認《家語》的真實性,以否認朱熹對《中庸》“哀公問政”一節分章的公道性。我們盼望通過這一論證過程,對《家語》研討的深化,略盡綿薄之力。

注釋

1楊朝明:《孔子家語通解》,濟南:齊魯書社,2009年,第8頁。

2楊朝明:《孔子家語通解》,第578頁。

3若此類問題早就在《家語》中有了明確證據,很難想象熟習《家語》的孔氏子孫會秘而不洩,任由從學界到朝廷掀起接二連三的爭辯飛騰。

4《隋書·經籍志》著錄《孔子家語》21卷,與《漢書·藝文志》的27卷本顯然分歧。至于為何出自歷代孔氏子孫之手的內容更為豐富的《家語》的卷數,反而少于經孔安國、劉向收拾過的《家語》卷數,能夠是因為書寫資料的進步,每卷容量增多的緣故。

5楊朝明:《孔子家語通解》,第17頁。

6王承略:《論〈孔子家語〉的真偽及其文獻價值》,《煙臺師范學院學報》(哲學社會科學版)2001年第3期。

7 指唐人所作的《周易正義》《尚書正義》《毛詩正義》《禮記正義》《年齡左傳正義》《周禮疏》《儀禮疏》。因《年齡穀梁傳疏》《孝經注》中沒有援用有關《家語》的資料,故其不在本文的討論范圍內。還有《年齡公羊傳疏》,舊題唐徐彥疏,現今公羊學界普通認為徐彥是北朝人,故也不在本文的討論范圍內。

8 (漢)鄭玄注,(唐)孔穎達疏:《禮記正義》卷三一,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,北京:中華書局,2009年,第3227-3228頁。

9 (漢)鄭玄注,(唐)賈公彥疏:《儀禮注疏》卷五,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第2084頁。

包養平台

10 (漢)鄭玄注,(唐)賈公彥疏:《周禮注疏》卷三五,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第1888頁。

11 (漢)鄭玄注,(唐)孔穎達疏:《禮記正義》卷七,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第2784頁。

12 (漢)鄭玄注,(唐)孔穎達疏:《禮記正義》卷一〇,(清)阮元校刻:女大生包養俱樂部《十三經注疏》,第2839頁。

13 (漢)鄭玄注,(唐)孔穎達疏:《禮記正義》卷六,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第2762頁。

14 (漢)鄭玄注,(唐)賈公彥疏:《儀禮注疏》卷三五,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第2448頁。

15 (漢)鄭玄注,(唐)賈公彥疏:《周禮注疏》卷一四,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第1580頁。

16 (漢)鄭玄注,(唐)賈公彥疏:《周禮注疏》卷一四,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第1580頁。

17 (漢)鄭玄注,(唐)賈公彥疏:《周禮注疏》卷一四,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第1579頁。

18 (漢)鄭玄注,(唐)孔穎達疏:《禮記正義》卷二六,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第3147頁。

19 (漢)鄭玄注,(唐)賈公彥疏:《周禮注疏》卷一八,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第1634-1635頁。

20 (漢)鄭玄注,(唐)賈公彥疏:《周禮注疏》卷一八,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第1635頁。

21 (漢)鄭玄注,(唐)孔穎達疏:《毛詩正義》卷七,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第803頁。

22 (漢)鄭玄注,(唐)孔穎達疏:《毛詩正義》卷八,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第828頁。

23 (漢)鄭玄注,(唐)孔穎達疏:《毛詩正義》卷三,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第673-674頁。

24 (漢)鄭玄注,(唐)孔穎達疏:《毛詩正義》卷一七,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第1137頁。

25 (漢)鄭玄注,(唐)孔穎達疏:《毛詩正義》卷六,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第785頁。

26 (漢)鄭玄注,(唐)孔穎達疏:《毛詩正義》卷一二,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第979頁。

27 (漢)鄭玄注,(唐)孔穎達疏:《毛詩正義》卷一六,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第1100頁。

28 (唐)唐玄宗注,(宋)邢昺疏:《孝經正義》卷一,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第5522頁。

29 (漢)孔安國傳,(唐)孔穎達疏包養意思:《尚書正義》卷一三,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第415頁。

30 (晉)杜預注,(唐)孔穎達疏:《年齡左傳正義》卷三三,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第4263-4264頁。

31 (晉)杜預注,(唐)孔穎達疏:《年齡左傳正義》卷五九,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第4719頁。

32 (漢)孔安國傳,(唐)孔穎達疏:《尚書正義》卷一,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第236頁。

33 (漢)孔安國傳,(唐)孔穎達疏:《尚書正義》卷一,(清)阮元校刻:《十三經注疏》,第237頁。

34 《舊唐書》卷七三,北京:中華書局,1975年,第2601頁。

35 《三國志·王肅傳》:“初,肅善賈、馬之學,而欠好鄭氏。……其所論駁朝廷典制、郊祀、宗廟、喪紀、輕重,凡百余篇。”《家語·序》:“(王肅)是以撰經禮聲名其義,及朝論軌制,皆據所見而言。”

36 (清)馬國翰:《玉函山房輯佚書》,揚州:廣陵書社,2005年,第547頁。

37 王其和:《〈史記〉三家注引〈孔子家語〉考》,《山東師范年夜學學報》(社會科學版)2020年第1期。

38 《史記》卷一,北京:中華書局,1982年,第47頁。

39 《荀子·哀公篇》:“故猶然如將可及者,正人也。”楊倞注曰:“猶然,舒遲之貌。所謂‘瞻之在前,突然在后’。《家語》作‘油然’,王肅曰:‘不進貌也。’”又:“富有全國而無怨財。”楊倞注曰:“‘富有全國’謂王者之佐也。怨讀為蘊。言雖富有全國而無蘊畜私財也。《家語》作‘無宛’”。

40 (宋)呂南公:《讀亢倉子》,曾棗莊、劉琳:《全宋文》卷二三七九,上海:上海辭書出書社,2006年,第273頁。

41 (宋)范浚:《五帝紀辨》,曾棗莊、劉琳:《全宋文》卷四二七九,第125頁。

42 (宋)王十朋:《問策一九》,曾棗莊、劉琳:《全宋文》卷四六三〇,第41頁。

43 (宋)張耒:《書家語后》,曾棗莊、劉琳:《全宋文》卷一七五五,第310頁。

44 (宋)李綱:《論語詳說序》,曾棗莊、劉琳:《全宋文》卷三七四八,第24頁。

45 劉巍:《唐宋學者有關〈孔子家語〉偽書理論之演成》,《社會科學研討》2014年第2期。

46 楊玉婷:《朱子〈中庸章句〉的詮釋特點與道統意識——以鄭玄〈中庸注〉為參照》,《原道》2020年第1期。

47 朱熹與王柏圍繞《家語》的分歧見解,參閱劉巍:《唐宋學者有關〈孔子家語〉偽書理論之演成》,《社會科學研討》2014年第2期。

48 所謂正式問世,指王柏對《家語》的取材來源、編纂方法等問題進行了系統闡釋,這是史無前例的。

發佈留言